Thema des Monats Oktober 2019: Die deutsch-deutsche Einheit - Zeitzeugen berichten - "als die Berliner Mauer zusammenbrach" - deutsch-deutsche Paddeltour mit Schülerinnen und Schülern aus Sulingen, Havelberg und Wolfsburg - Grenzwanderung "30 Jahre Wunder der Freiheit und Einheit Geschenk & Aufgabe"

Thema des Monats Oktober 2019 ist diesmal die deutsche Einheit. Bei

einem Besuch eines christlichen Konzertes von in der Leipzger Nikolaikirche vor einigen Tagen wurde mir deutlich, wie wichtig die Erinnerung an dieses geschichtsträchtige Datum für Menschen

in Ost und West ist. Was müssen Besucherinnen und Besucher der Friedesgebete und Montagsdemonstrationen gedacht und gefühlt haben? Was müssen Spitzel und Volkspolizisten gedacht

haben? Was müssen Entscheidungsträger in Ost und West gedacht haben?

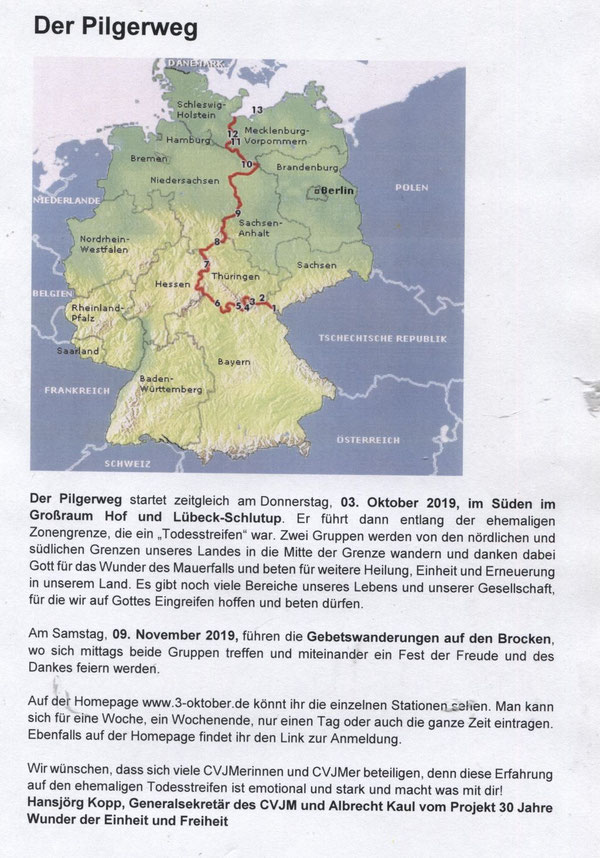

Im Thema des Monats wird die Grenzwanderung unter dem Motto "30 Jahre

Wunder der Einheit und Freiheit - Geschenk & Aufgabe" vorgestellt. Wer mitwandern möchte, ist herzlich eingeladen. Informationen bei Albrecht Kaul telefonisch unter der Nummer

0561/3160517. Die Initiative "3.Oktober" hat auch eine eigene

Homepage www.3-oktober.de. Außerdem berichten Zeitzeugen wie Albrecht Kaul aus der Sicht eines Diakons, der

mit Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt in Ungarn gewesen ist. Friedrich Mevert, Hauptgeschäftsführer des LandesSportBundes Niedersachsen und der Deutschen Sportjugend, schildert die

deutsch-deutschen Sportbegegnungen im Jahr 1989. Mehr Informationen zur Wiedervereinigung aus der Sicht des Sports in den letzten Ausgaben der LSB-Mitteilungen (www.lsb-niedersachsen.de). Das Pastorenehepaar Barbara und Arne Witting berichtet von ihren

Erfahrungen aus dem Grenzbereich ("Zonengrenze") in den Jahren 1974 bis 1983. Danke der CVJM-Senioren-Initiative für die Unterstützung beim Abdruck diese Artikel (www.cvjm-senioren-initiative.de).

Eine umfangreiche Fotogalerie einer deutsch-deutschen Paddeltour von Schülerinnen und Schülern aus Havelberg, Sulingen und Wolfsburg von der Oder zur Elbe über 300 Kilometern unter dem Motto "Wir sitzen alle im selben Boot - in Ost und West" - auch mit einem Empfang beim Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Juan Antonio Samaranch, in Lausanne/Schweiz - ist im Thema des Monats.

Dreimal war die deutsche Einheit schon Thema des Monats auf diesem Internaetauftritt:

Thema des Monats November 2014: "Als die Berliner Mauer zusammenbrach": Zeitzeugen berichten - "Grenzenloser Jubel eint die Deutschen" - "ein Wunder der Geschichte" - Paddeltour: "Wir sitzen im selben Boot - in Ost und West" (hier klicken)

Thema des Monats Mai 2015: Vor 25 Jahren Paddeln für deutsche Einheit von der Oder zur Elbe - mit bei der Tour dabei: Schülerinnen und Schüler aus Sulingen, Havelberg, Wolfsburg - Motto der Aktion: "Wir sitzen im selben Boot - in Ost und West" (hier klicken)

Thema des Monats Oktober/November 2015: "Ein Tag der Freude für alle Deutschen": Vor 25 Jahren Einheitsfeiern in

Berlin und ganz Deutschland - auch in Wolfsburg - Wolfsburger unter dem Brandenburger Tor - unvergessenes Erlebnis - Was ist aus der deutschen Einheit geworden? (hier klicken)

Es gibt auch einen Artikel über die Partnerschaft Wolfsburgs mit Halberstadt in diesem Internetauftritt:

"25 Jahre Städtepartnerschaft Halberstadt - Wolfsburg: Ausstellungseröffnung über Martin Luther im Rathaus -

Paddeln für die deutsche Einheit - Sportkontakte - christliche Konzerte beim CVJM Halberstadt" (hier klicken)

Ihr werdet sein wie die Träumenden

32 Jugendliche treffen sich Ende Sommer 1989 am Balaton in Ungarn. 16 aus dem Siegerland, 16 aus Sachsen. Solche Ost-West-Begegnungen sind in der DDR nur mit Täuschung der Staatsorgane und unter ständiger Beobachtung der Stasi möglich, in Ungarn gibt es schon mehr Freiheit und die Landschaft mit den gastfreundlichen Menschen passt dazu. Unsere Bibelarbeiten zum Thema Weltverantwortung der Christen sind von den Zeitereignissen vorgegeben. Was wir aber in Ungarn erst richtig begreifen: Die Grenze zu Österreich ist offen. Tausende lassen ihre Campingausrüstung zurück, lassen den Trabi am Straßenrand stehen und nutzen die Chance zur Freiheit. Niemand stellt sich den Flüchtenden in den Weg. 32.000 werden es schließlich, die diesen Weg in den Westen wagen. Natürlich ist das auch Thema unserer Gespräche und heißen Diskussionen. Die Siegerländer ermutigen die DDR-Jugendlichen und wollen ihnen beim Start in der BRD helfen. Es ist kein „Abwerben“, es ist die hilfreiche Hand, dass der Sprung in den Westen so überraschend gelingen kann. Schließlich haben in den 28 Jahren Mauergrenze über 1000 Menschen diesen Sprung in die Freiheit mit dem Leben bezahlt. Mancher der Jugendlichen aus der DDR hat mit dem Gedanken gespielt, die Chance zu ergreifen. Könnte es hier doch die letzte Möglichkeit sein, in die ersehnte Freiheit zu kommen. Jeder weiß, das Regime in Berlin Pankow zeigt sich uneinsichtig, demokratiefeindlich und starrköpfig. Alle Veränderungen in Polen und sogar in der UdSSR werden ignoriert und mit Sturheit, stalinistischer Linientreue und Betonsozialismus beantwortet. Doch der Mut der ungarischen Regierung, den Stacheldraht einfach niederzureißen, die Entschlossenheit der Werftarbeiter in Danzig und die Signale von Michael Gorbatschow mit „Umgestaltung“ und „Offenheit“ lassen hoffen. Auch in der DDR gibt es schon erste Demonstrationen, der Unwille gegen die offensichtlichen Wahllügen im Frühjahr, das Engagement der Friedens- und Basisbewegungen sind vorsichtige

Zeichen, dass sich die Menschen nicht mehr alles gefallen lassen. Doch sie bekommen die ganze Härte von Polizei und Stasi zu spüren. Die Friedensgebete in der Nikolaikirche Leipzig werden zu Massenveranstaltungen. Endlich gibt es eine Stelle, wo man den Druck, die Ausweglosigkeit und die Hoffnungslosigkeit benennen und in Gebeten zu Gott bringen kann. Die Solidarität der Kirche mit denen, die als Ausreisekandidaten keine Stimme mehr haben, das offene Ohr für perspektivlose Jugendliche und ein Ort, der ohne Lügen und Scheinbekenntnisse auskommt, das macht Mut.

Dahin wollen die DDR-Jugendlichen zurück, sie wollen dabei sein, wenn sich etwas verändert, sie wollen selbst mit verändern. Rosi will zum nächsten Friedensgebet unbedingt wieder in Leipzig sein, Reinhard hat jetzt den Mut, den Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee zu verweigern und Karen wird aktiv in der Umweltbibliothek mitarbeiten. So sitzen wir alle 16 in den Trabis und Wartburgs und fahren auf die Ungarisch-Tschechoslowakische Grenze zu. Brav, wie sich das für DDR-Bürger gehört, halten wir an, aber es ist kein Zöllner zu sehen. Nach einer Weile kommt ein ungarischer Grenzer, schaut in die Autos, sieht (fast) nur junge Leute und sagt: „Seid ihr nicht an verkehrter Grenze?“

Doch der Traum von Veränderung zerplatzt schnell. Die Vorbereitungen für den 40. Jahrestag der DDR laufen auf vollen Touren und überall ist in der Propaganda von Treue zur DDR und Erfolgen des Sozialismus zu hören.

Inzwischen spitzt sich in Prag die Lage zu. In der bundesdeutschen Botschaft haben sich Tausende DDR-Bürger versammelt, sie wollen in die BRD und nie wieder zurück in die DDR. Nach Ungarn gibt es keine Ausreise mehr und am 3. Oktober wird die Grenze zur CSSR dicht gemacht. Jetzt wissen alle, dass die Mausefalle DDR zugeschnappt ist. Kein Entkommen mehr. Als die Züge mit den Botschaftsflüchtlingen aus Prag durch Dresden fahren, sind es verzweifelte Menschen, die den Bahnhof besetzen und in einem der Züge einen Platz in die Freiheit erkämpfen wollen. Die Polizei geht mit brutaler Gewalt vor, verhaftet Hunderte und räumt den Bahnhof mit Wasserwerfern und Schlagstöcken. Chaos auf den Straßen. Die Kirchen bieten den Fliehenden Schutz. Auf der Straße zwischen Bahnhof und Innenstadt gibt es eine erste Demonstration mit Kerzen für Gewaltlosigkeit auf beiden Seiten. In Plauen kommt es am 7. Oktober zum ersten Dialog zwischen dem Sprecher der Demonstranten, Superintendent Küttler, und der Parteileitung der Stadt. Die Montagsdemonstration am 9. Oktober nach dem Friedensgebet in Leipzig mit 70.000 Menschen bringt die Wende. Das massiv aufgebotene Militär, was die gesamte Innenstadt besetzt hat, befolgt den mörderischen Einsatzbefehl aus Berlin nicht – der große Sieg der Friedensgebete ist kaum zu fassen. Vielen ist klar: Gott selbst hat eingegriffen. Nun werden auch die Menschen in der übrigen DDR mutiger. Friedensgebete und Demonstrationen entstehen in fast allen Großstädten, das „Neue Forum“ wird gegründet und die Staatsführung signalisiert schließlich Bereitschaft zum Dialog. Künstler und Pfarrer engagieren sich und sind Wegbereiter für Gesprächsforen, runde Tische und Reformen. Allen geht es um eine Erneuerung der DDR, von Wiedervereinigung ist noch keine Rede.

Erich Honecker wird vom Politbüro abgesetzt. Nachfolger wird Egon Krenz, von dem aber niemand eine spürbare Veränderung der Politik erwartet. Der Ruf nach Mitbestimmung und Demokratie formiert sich knapp und unmissverständlich in dem Slogan: „Wir sind das Volk.“ Weil aus Berlin nur Phrasen und Vertröstungen kommen, hält die Welle der Demonstrationen an. Täglich sind Tausende auf den Straßen und das steigert sich am 4. November in Berlin zur Demo der (knappen) Million. Weil Reisefreiheit ein zentrales Anliegen der Demonstranten ist, wird am 6. November ein Reisegesetz veröffentlicht, was aber von der Volkskammer bereits am nächsten Tag wieder verworfen wird. Darauf tritt der DDR-Ministerrat zurück und einen Tag später das gesamte Politbüro. Aber das neue Politbüro unter Egon Krenz hat keine innere Kraft, schon gar nicht zur Erneuerung eines unzufriedenen und aufgewachten Landes.

Am 9. November verkündet Günter Schabowski in der historischen Pressekonferenz am frühen Abend ein erneutes Reisegesetz. Ohne Visa und lange Anträge ist die Ausreise in die BRD möglich. Da der Zeitpunkt nicht eindeutig vermerkt ist, strömen noch an diesem Abend Tausende an die Grenzübergangsstellen in Berlin. Sie fordern und erzwingen den freien Übergang nach Westberlin. Die Grenzsoldaten sind orientierungslos und wie gelähmt. Noch in dieser Nacht tanzen die Menschen auf der todbringenden Mauer. Millionen verfolgten das vor den Bildschirmen und wir dachten, es ist ein Traum – doch die Realität stürzte uns in ein unbekanntes Gefühl von Freiheit, was nur mit Tränen der Freude zu ertragen war.

Nun kann man diese friedliche Revolution als eine Verkettung von günstigen Umständen ansehen. Für mich ist es ein Wunderwerk Gottes, dass Menschen den Mut fanden, gegen Bespitzelung, Misswirtschaft und Hoffnungslosigkeit aufzustehen, dass die Sowjetunion so am Ende war und dass in Polen und Ungarn politisches Tauwetter neues Denken möglich machte. Es bleibt ein Wunder, dass der hochgerüstete Atheismus mit Armee, Polizei, Bereitschaftspolizei, Kampftruppen, Stasi und paramilitärischen Einheiten durch Kerzen und Gebete seine Macht verloren hat. Ein Offizier in Leipzig hat es auf den Punkt gebracht: „Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete.“ Angesichte der vielen Toten, welche die arabischen Revolutionen, die Kämpfe in Syrien und der Ukraine gefordert haben und weiter fordern, ist es eine ganz besondere Gnade unseres Gottes, dass wir eine friedliche Revolution in Deutschland erlebt haben. Darüber sollte unser Dank zu Gott nie verklingen.

Sport in den Monaten vor dem Mauerfall 1989: Deutsch-deutsche Sportbegegnungen

Als der Präsident des Deutschen Sportbundes (kurz DSB und jetzt Deutscher Olympischer Sportbund), Hans Hansen, am 10. Juni 1989 in seinem Mündlichen Bericht vor dem Hautpausschuss des DSB bei dessen 35. Sitzung im Schöneberger Rathaus in Berlin die deutsch-deutschen Sportbeziehungen ansprach, erwähnte er eingangs, dass der im Januar 1989 mit dem Präsidenten des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB), Klaus Eichler, ratifizierten Sportplan 1989 nur 112 Begegnungen umfasse, darunter allein 60 im Rahmen von internationalen Veranstaltungen, 48 deutsch-deutsche Treffen von Vereinen und Verbänden einschließlich von Städtepartnerschaften und vier Lehrgänge.

„Diese Steigerung ist“, so Hans Hansen wörtlich, „wenn wir ehrlich vor uns selber sind, nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Wünsche aller Sportler und Sportler innen von hüben und drüben. Die Zahlen liegen hinter denen der Begegnungen mit der CSSR, mit Ungarn und der UdSSR. Das habe ich bei meinem Besuch vor wenigen Tagen allen – bis hin zu Egon Krenz, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, dem Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED – ungeschminkt gesagt.“

Nur zur Erinnerung von der Redaktion: CSSR = Tschechoslowakische Sozialistische Republik, UdSSR = Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (Sowjetunion), DDR = Deutsche Demokratische Republik, ZK = Zentralkomitees, SED =Sozialistische Einheitspartei Deutschland

„Wer von diesem Treffen der deutschen Sportpräsidenten Wunder erwartet hatte, musste über das letzte Ergebnis enttäuscht sein. Es gab keinen Durchbruch, was immer man darunter auch verstehen kann“, so fuhr Hans Hansen fort. Der DSB-Präsident berichtete aber auch, „dass neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen DSB und DTSB kurzfristig in Aussicht genommen werden.“ Dafür biete sich eine breiter angelegte Vereinbarung als das Protokoll vom 8. Mai 1974 an. Sie sei von den Präsidenten auf Arbeitsebene in Auftrag gegeben worden und solle „den Spielraum künftig erweitern.“

„Gedämpfter Optimismus sei deshalb erlaubt, wenn die politische Großwetterlage so bleibt wie derzeit“, schloss der DSB Präsident Hansen seine Ausführungen zu diesem Themenkomplex. Wie recht Hans Hansen mit dieser optimistischen Erwartung hatte, so dass er ein halbes Jahr später bei der nächsten Hautausschuss-Sitzung am 2. Dezember 1989 von einem „Wirklichkeit gewordenen Traum“ sprechen konnte, konnte zu diesem Zeitpunkt realistischer Weise niemand ahnen.

Auch bei der Deutschen Sportjugend waren die Jahre bis zum Beginn der „Wende“ von Bemühungen bestimmt, die Kontakte in dem anderen Teil Deutschlands nicht abreißen zu lassen, was allerdings nur durch eine Zusammenarbeit mit der staatlichen Freien Deutschen Jugend (FDJ) möglich war. Zur Konkretisierung dieser Zusammenarbeit gab es Grundsatzgespräche zwischen den Vorständen beider Jugendverbände, gegenseitige Besuche bei Verbandsveranstaltungen, jugendtouristische Austauschprogramme und themenorientierte Seminare sowie die Teilnahme von DSJ-Delegationen an internationalen Jugendveranstaltungen in der DDR. Nach der Grenzöffnung im November 1989 wurden von der Deutschen Sportjugend (DSJ) die Kontakte zum Zentralrat der FDJ sofort beendet und stattdessen versucht, mit dem „Runden Tisch“ der im Aufbau befindlichen Jugendverbände in der DDR zusammenzuarbeiten.

Auch die Führung des DDR-Sports blieb von den Fluchtbewegungen über Ungarn und die CSSR und der wachsenden Forderung der Bevölkerung nach demokratischen Reformen nicht unberührt. Zwei Tage, nachdem am 4. November 1989 fast eine halbe Million Menschen auf dem Ostberliner Alexanderplatz Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Reisefreiheit und Versammlungsfreiheit gefordert hatten, beriet das Sekretariat des DTSB-Bundesvorstandes mit den Vorsitzenden seiner Bezirks- und Kreisvorstände sowie den Generalsekretären der Sportfachverbände „die aktuellen Aufgaben im eingeleiteten Prozess der Erneuerung.“

Aber erst drei Wochen später, nachdem bereits der Ministerrat der DDR geschlossen zurückgetreten war, nachdem am 9. November die DDR-Bürger in Berlin die Maueröffnung erzwungen hatten und nachdem die DDR-Volkskammer am 13. November mit Hans Modrow einen neuen Ministerpräsidenten gewählt hatte, befasste sich auch der Bundesvorstand des DTSB am 29. und am 30. November 1989 in Kienbaum mit den Aufgaben der Sportorganisation in einer sich erneuernden DDR“. Im Rahmen der Konferenz wurde der bisherige DTSB-Präsident Klaus Eichler einstimmig in seinem Amt bestätigt. Die friedliche Revolution der DDR begann in den Kirchen, nicht im Sport …

"Als die Berliner Mauer zusammen stürzte" titelte der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt ein Buch über die deutsche Einheit. Im Mai 1990 paddelten Sulinger, Havelberger und Wolfsburger Schülerinnen und Schüler 300 Kilometer von der Oder zur Elbe unter dem Motto "Wir sitzen im selben Boot - in Ost und West" für die deutsche Einheit (hier klicken).

Am Tag der deutschen Einheit erlebten junge Menschen aus Ost und West einen Dankgottesdienst in Havelberg-Schönhausen und spielten anschließend Tischtennis mit Sportlerinnen und Sportlern aus Schönhausen.

Am Tag zuvor waren sie mit Freunden aus Madrid/Spanien bei den Feierlichkeiten zur deutschen

Einheit in Berlin und erlebten das Feuerwerk unter dem Brandenburger Tor. Ein unvergessliches Erlebnis!

In den folgenden Monaten waren sie zu vielen Begegnungen in Havelberg und Halberstadt beim Armeesportverein "Vorwärts" und beim dortigen CVJM. Auch viele Halberstädter besuchten den Wolfsburger CVJM.

Pastorendienst am Stacheldraht

Erfahrungen und Erlebnisse des Pfarrehepaars Barbara und Arne Witting im Grenzbereich 1974 bis 1983

Als wir 1974 in die DDR-Grenzregion von Thüringen und Bayern kamen, war das ein Schritt ins Ungewisse. Es war ein „Versuchsballon“: als Theologenehepaar wechseln wir innerhalb des Kirchenkreises Schleiz und sind zuständig für zwei Gemeindebereiche – wir wohnen in Gefell, außerhalb des Sperrgebietes und versorgen Hirschberg, im Fünf–Kilometer-Sperrgebiet gelegen. Erstaunlicherweise bekamen wir den Zuzug nach Gefell, denn als Kreisjugendpfarrer hatte Arne schon einige Querelen mit den staatlichen Stellen hinter sich. So wurde Bärbel in das Pfarramt Hirschberg berufen und Arne im Pfarramt Gefell angestellt.

Das Städtchen Hirschberg gehörte eigentlich in den hoch gesichert abgeriegelten „500–Meter-Schutzstreifen“, da direkt an der Saale gelegen, dem Grenzfluss von alters her zwischen Thüringen und Bayern. Wegen einer großen Lederfabrik mit über 1000 Beschäftigten bekam die Stadt den Status als „Fünf-Kilometer-Sperrzone“. Die Werktätigen kamen zu großen Teilen aus den umliegenden Ortschaften zur Arbeit und arbeiteten im Zwei-Schicht-System. Aus diesem Grund wurden die sonst scharfen Bedingungen hier etwas aufgelockert.

Das Pfarrhaus samt Kirche liegt direkt über der Saale, die Lederfabrik unmittelbar an der Saale, alles durch Sperr-zaun und Mauer abgesichert – eine zeitlang mit Selbstschussanlagen. Bärbel konnte von ihrem Arbeitszimmer das bis heute bestehende kirchliche Freizeitheim, damals CVJM-Heim, in Untertiefengrün sehen, ca. 250 Meter Entfernung. Zu Ostern erklang über das abgeriegelte Saaletal mit den Klängen der Posaunenbläser die frohe Botschaft der Auferstehung. Keiner der Bewohner von Hirschberg wagte von der DDR-Seite etwa hinüber zu winken. Darauf standen schwere Repressalien. Die letzte Aussiedlungsaktion „Kornblume“ von 1961 (welch ein Hohn!) lag ja noch nicht allzu weit zurück. Die erste Aussiedlungsaktion in den 50-er Jahren hatte übrigens die sinnige Bezeichnung „Aktion Ungeziefer“! Manch einer von den angestammten Bewohnern hatte sich aus Verzweiflung über den anstehenden Verlust der Heimat das Leben genommen! In der Lederfabrik waren längst alle Fenster in Richtung Saale zugemauert, weil in den 50-er Jahren noch einige der Arbeiter aus den Fenstern gesprungen waren, um durch die Saale an das rettende Ufer nach Bayern zu gelangen.

Man wusste nicht, wem man vertrauen konnte, und wem nicht! Vor Denunziantentum war keiner sicher! Unsere Gemeindeglieder lebten immer in Angst, dass man uns den Passierschein wegnehmen könnte, falls wir irgendwo „angeeckt“ wären. So war es besonders wichtig immer pünktlich zu den Veranstaltungen zu kommen. Dann waren alle erleichtert. Für unsere damals drei kleinen Kinder bekamen wir keinen Passierschein. Da wir beide sonntags zu mehreren Gottesdiensten gleichzeitig unterwegs waren, mussten wir vor den Gottesdiensten die Kinder in Gefell bei Gemeindegliedern unterbringen. Und es fanden sich immer Frauen und Jugendliche, die unsere Kinder versorgten. Erfreulicherweise bekamen wir für unsere Kinder Plätze im Kindergarten – mit drei Kindern gehörte man zu den kinderreichen Familien. Der Staat sah mit dieser Erlaubnis sicher auch die Möglichkeit, unsere Kinder zu indoktrinieren und auszuhorchen, was im Pfarrhaus vor sich ging. Man konnte den eigenen Kindern sowieso nur sehr begrenzt Dinge über bestimmte Geschehen anvertrauen! So hatten wir manchen „Strauß“ auszufechten mit der Kindergartenleiterin, Frau des Grenztruppenkommandeurs. Unser Sohn, sicher ganz gut im Rezitieren, sollte dann z.B. zu einer Elternveranstaltung das Liedgedicht aufsagen: „Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee und fahre einen Panzer“!!! Na, und als unsere Kinder nicht Pioniere wurden, die einzigen an der ganzen Schule und vermutlich im Umkreis, gab es ziemliche Irritationen.

Für die Hirschberger Gemeinde war es sehr schwer, sich abfinden zu müssen, dass das Pfarrhaus nicht mehr von der Pfarrfamilie bewohnt wurde. Hätten wir in Hirschberg gewohnt, hätten wir bestenfalls für Eltern und Geschwister ab und an Passierscheine bekommen – vier Wochen vorher beantragen, und dann war es immer eine Hängepartie, ob es genehmigt würde. Wir erlebten es dann ja, wie man uns drangsalierte und zu erpressen drohte, etwa vor der Wahl - wir sollten noch vor dem Gottesdienst, also vor 9.30 Uhr erscheinen. Und dabei hatten wir uns selbst ja schon dieses „Zugeständnis“ abgerungen, die Wahl nicht zu ignorieren, sondern zur Wahl zu gehen! – und waren dann bei den vier bis acht Nein–Stimmen zu finden – ansonsten hätten wir den Passierschein gleich „in den Rauch“ schreiben können. Oder bei der Kampagne „Keine Atomraketen in Westeuropa“. Wir wollten aber auch keine sowjetischen SS 20 in der DDR! Bei einem persönlichen Besuch des stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisrates, Chef des Inneren (und das war wohl immer die Stasi), drohte er mir ganz direkt: „Herr Pfarrer, überlegen Sie sich das, Sie wollen doch sicher auch weiterhin ihre Gemeindeglieder besuchen können.“ Wie sich dann richtig verhalten?

Aber unsere Arbeit in den beiden Kirchspielen hatte auch ihre positiven Wirkungen. Viele Veranstaltungen konnten gemeinsam in Gefell abgehalten werden – gemeinsame Sitzungen des Gemeindekirchenrats, Jugendevangelisationen mit Eberhard Laue (in Gefell wurde 1880 der erste Thüringische Jünglingsverein gegründet) mit über 150 Jugendlichen, unter bester „Beobachtung“. Aber sie konnten stattfinden. Treffen mit den Partnergemeinden aus Württemberg – für die Hirschberger hätte es keine derartigen Möglichkeiten gegeben. Partnerschaften zwischen den Kirchgemeinden Hirschberg, Gefell und Gerlingen haben sich damals entwickelt, und halten bis heute – die Städtepartnerschaft zwischen Gefell und Gerlingen ist seit 1990 dazugekommen. So konnte die totale Isolierung der Hirschberger Sperrgebietsgemeinde ein wenig erleichtert werden.

Bärbel berichtet: Bei Beerdigungen konnte es vorkommen, dass Familienangehörige, die inzwischen in der Bundesrepublik lebten, keinen Passierschein für die Beisetzung bekamen. So wurde ein Schwiegersohn von den Grenzorganen zurückgewiesen, als er mit seiner Frau zur Trauerfeier ihrer Mutter, die allein in Hirschberg gelebt hatte, einreisen wollte. Die Tochter bekam drei Tage Zeit, um den Haushalt und das Haus in andere Hände zu geben, und wusste: „Ich komme nie wieder in meine Heimatstadt!“ Wie viele Tränen dort in diesen Jahren im Sperrgebiet geflossen sind, weiß kein Mensch zu sagen! - Die Verängstigung ging so weit, dass zum Beispiel ein leitender Angestellter der Lederfabrik regelmäßig zu den Trauerfeiern in die Friedhofskapelle kam, was mir auffiel. Ich fragte ihn eines Tages, was ihn dazu veranlasste. Die Antwort: „In die Kirche kann ich nicht kommen, zur Beerdigung schon eher…“ - Wie gefährlich die Situation an Mauer und Stacheldraht war, ist mir durch folgendes Erlebnis ganz konkret zu Bewusstsein gekommen. Nach Erledigung meiner Aufgaben, wollte ich gegen Abend nach Hause fahren, als ein Gewitter aufzog von solcher Schwere, dass mir angst und bange wurde. Es blitzte und donnerte ununterbrochen. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass die Minen entlang der Grenze nach einem Blitzeinschlag nacheinander als Dominoeffekt explodiert waren. Dabei waren unter anderem in der Stadtgärtnerei fast sämtliche Scheiben an den Gewächshäusern zerborsten. Wenn ich in der Uferstraße, wo der Grenzsperrzaun verlief, Besuche zu machen hatte, war es ein irritierendes und unheimliches Gefühl, wenn plötzlich die Kettenhunde hinter dem Zaun an den Seilen ihrer Laufanlage vorpreschten und mit einem unsäglichen Gebell einen über Hunderte von Metern erschreckten und „begleiteten“. Und wenn man den gleichen Weg zurückkam, dann waren diese abgerichteten Tiere ganz ruhig und es passierte nichts!

„Sich zur Kirche zu halten“ – Gottesdienstbesuch, Christenlehre- und Konfirmandenunterricht zu besuchen oder zur Jungen Gemeinde zu kommen - war im Sperrgebiet unter der ständigen Beobachtung wirklich eine echte Mutprobe. Als man von Seiten der Schule die Jugendlichen massiv bedrängte „sich von Kirche fern zu halten“, berief ich eine Elternversammlung ein. Die Verängstigung der Eltern war sehr groß. Ich wollte den Vorgang über den Superintendenten an die Thüringer Kirchenleitung melden und bat um Erlaubnis, die Namen der betroffenen Konfirmanden weiter geben zu können. Das lehnte die gesamte Elterngruppe ab, aus Angst vor den Folgen für die Familien. Ich bekam aber die Erlaubnis, zusammen mit meinem Chef zum Rat des Kreises zu gehen, um den Fall zu melden und einen Brief an den Landeskirchenrat zu schicken. Der damalige Landesbischof Braecklein konnte erreichen, dass die mir namentlich bekannten Lehrer zu unserem Erstaunen von Seiten der Partei zurückgepfiffen wurden. So konnte ich dann relativ ungestört mit den Kindern und Jugendlichen weiterarbeiten.

Arne berichtet: „Zum Kirchspiel Gefell gehörten die beiden kleinen Dörfer Mödlareuth, später „Klein-Berlin“ genannt, geteilt in Ost und West durch den Tannenbach (daher die Fernsehfilmbezeichnung „Tannbach“) und Venzka, oberhalb der Saale gelegen. Beide Orte unmittelbar im „Schutzstreifen“. Um dorthin zu kommen, brauchte man den grünen Passierschein. Mindestens zwei Kontrollstellen waren zu passieren. Erste Kontrolle am Ortsausgang Dobareuth – Einlass ins Sperrgebiet -, dann zwei Kilometer die B 2 hinauf nach Juchhöh, - zweite Kontrolle, immer durch jeweils zwei Soldaten der Grenztruppe, beide immer mit umgehängter Maschinenpistole! Hier passierte man den ersten Sperrzaun, zwei bis drei Meter hoch. Wenn man den entlang fuhr – innerhalb des abgeriegelten Schutzstreifens - , konnte man schon da optische und akustische Signale wahrnehmen. Die ersten Male war ich mächtig verunsichert und irritiert und angespannt: „Was passiert nun?“ Man fuhr ganz alleine, keine Menschenseele zu sehen – und wusste: du wirst genau beobachtet! Und dann, wenn man nach Mödlareuth kam - diese Ansicht: vorn der drei Meter hohe Metallgitterzaun, oben mit Stacheldrahtverhau, dahinter die drei bis vier Meter hohe Betonmauer praktisch an der Grenzlinie, dazwischen der Sperrgraben, wo die Grenzer mit ihren Jeeps lang fahren konnten. Die Sicht nach der anderen Seite von Mödlareuth war also gut verbarrikadiert. Die Bewohner waren isoliert, eingesperrt, abgeschrieben. Sie wurden immer stummer, depressiver, krank.

Diese Orte sollten sterben, für sie sollte es keine Zukunft mehr geben. Passierscheine für Familienangehörige waren hier noch schwieriger zu bekommen. Die Bewohner bekamen kaum Baumaterial, keine Baugenehmigung, um an ihren Häusern Erhaltungsarbeiten durchführen zu können, keine Zuzugsgenehmigung etwa für einen Ehepartner usw…Die jungen Leute waren weg und sie mussten gehen. Hier konnten sie nicht mehr leben. In diesen Jahren lebten in Mödlareuth noch zwei Brüder, einer in Ost, der andere in West, etwa 200 Meter voneinander entfernt – aber sie konnten nicht zu einander kommen! Nicht einmal winken, nicht mit dem Fernglas zum Elternhaus schauen. Alles wurde beobachtet, der Wachturm mitten im Dorf. Erst als Rentner konnte der Bruder/ Ost auf die andere Seite von Mödlareuth reisen. Aber das war eine Tagesreise über Plauen – Gutenfürst – Hof – Töpen/Mödlareuth.

In Venzka musste eine alte Bewohnerin, die zu ihrer Tochter umziehen wollte, erst ihr sicher altersschwaches Haus abreißen lassen – auf eigene Kosten, ehe sie den Schutzstreifen verlassen durfte. Welch furchtbare Unmenschlichkeit auf allen Ebenen! Das Einzige, was man machen konnte, war: Besuchen, Kontakt halten, deutlich machen: ihr seid nicht allein, ihr seid nicht vergessen! Bis heute ist es für mich erstaunlich, dass mich keiner bei den Besuchen abgewiesen hat. Es waren immer offene Türen, man vertraute dem Pfarrer, auch wenn alle wussten, es wurde genau registriert, zu wem der Pfarrer geht. In Mödlareuth wurde ich vom Beobachtungsturm per Fernglas auf jedem Schritt „begleitet“.

In Venzka wurde nach einiger Zeit der Wunsch an mich herangetragen, Abendmahlsgottesdienste im Haus der einen treuen Familie zu halten. Das war sehr mutig von dieser Familie. Für dieses Unterfangen räumten sie jeweils eine ihrer Stuben aus. Erlaubt war so etwas nicht, aber um Erlaubnis anzufragen, wäre Dummheit gewesen. Eine Ansammlung von mehreren Personen wäre sofort als Treffen reaktionärer Kräfte deklariert worden. So haben wir ein bis zwei Mal im Jahr im Kreis von 10 bis 15 Venzkaern Abendmahl gefeiert, und ich wundere mich bis heute, dass ich nicht belangt wurde und dass man uns gewähren ließ. Mit welcher Zuversicht und Freude war diese kleine Gemeinde jeweils zusammen, und sie hat den tröstlichen Zuspruch in Wort und Sakrament förmlich aufgesaugt: Jesus Christus spricht: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden… Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Diese Gottesdienste gehören für mich zu den Erfahrungen meines Pfarrerlebens, die mich am stärksten beeindruckt und angerührt haben.

Gott sei Dank, dass es im Jahr 1989 den Tag des Mauerfalls gab. Nur wenige hatten daran noch geglaubt. Bei allen Grenzöffnungsgottesdiensten und -feiern wurde kein Lied so intensiv gesungen und geglaubt wie dieses:

Nun danket alle Gott

mit Herzen, Mund und Händen,

der große Dinge tut

an uns und allen Enden!

Lasst uns das nie vergessen!

„Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen!“ (Richard von Weizsäcker)